„Was heißt es wirklich, seine Heimat zu verlieren?“

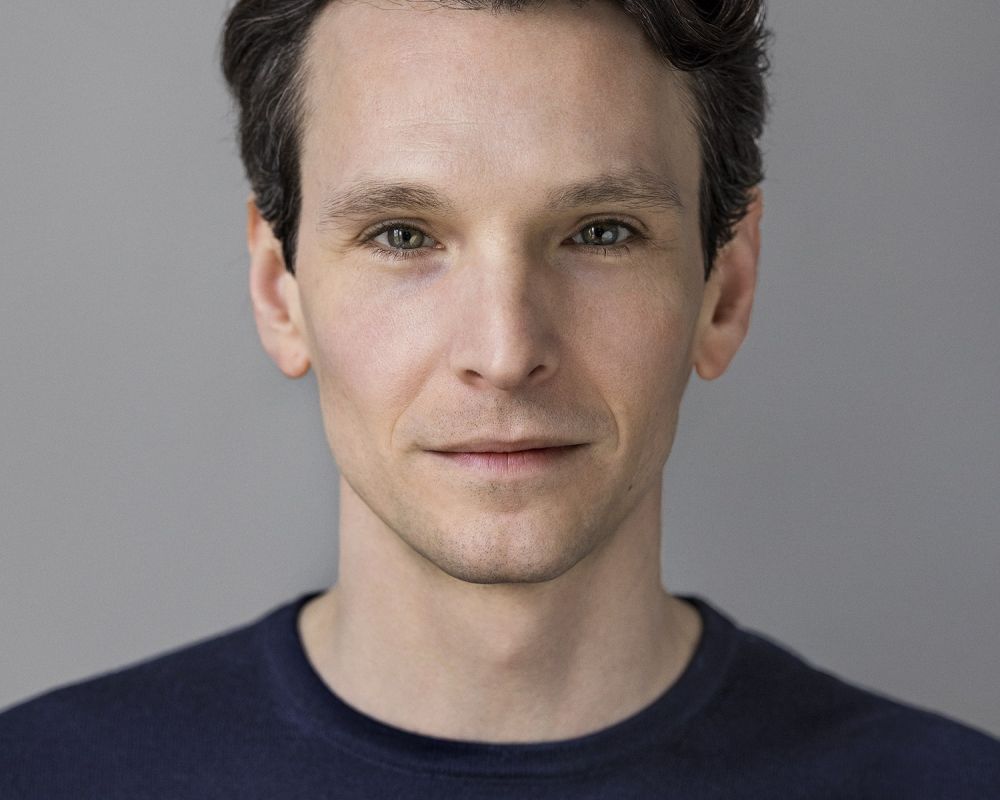

Bestseller-Autor Sabin Tambrea im Interview

„Vaterländer“ Autor Sabin Tambrea im Gespräch über Herkunft, Heimat und Haltung

Am 9. September liest Sabin Tambrea im STADEUM aus seinem Buch. Im Vorfeld sprach Stader Brise-Redakteurin Julia Balzer mit ihm über die Entstehung von Vaterländer, seine persönliche Sicht auf politische Entwicklungen – und darüber, was Heimat für ihn heute bedeutet.

Sabin Tambrea

ist einer der wandlungsfähigsten Schauspieler seiner Generation. Ob als Liebhaber, Mordverdächtiger, Jesus, KaBa, Nazi oder Stalker – der Film- und Theaterschauspieler hat schon viele Gesichter gezeigt. Nun tritt er als Erzähler seiner eigenen Familiengeschichte auf. In seinem Buch Vaterländer schildert er bewegend das Schicksal dreier Generationen zwischen Rumänien, Ungarn und Deutschland – eine Geschichte von Flucht, Identität und der Suche nach Zugehörigkeit.

Herr Tambrea, was hat Sie als Film- und Theaterschauspieler dazu bewogen, ein Buch zu schreiben?

Es waren vor allem die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre, die mich dazu bewegt haben. Ich hatte das Bedürfnis, mich zu positionieren und Empathie zu ermöglichen – für eine individuelle Fluchtgeschichte. Denn wir hören heute so oft abstrakte Zahlen von Geflüchteten, aber dabei verschwinden die persönlichen Schicksale. Mit meiner Familie wollte ich genau diese Facetten sichtbar machen: Was es heißt, seine Heimat wirklich hinter sich lassen zu müssen – nicht zu wollen.

Der Titel Vaterländer klingt stark – nach Zugehörigkeit, aber auch nach Zerrissenheit. Wie kam es zu diesem Begriff?

Ich wurde oft gefragt, welches Land ich als mein „Vaterland“ bezeichne – aber ich konnte darauf nie eine klare Antwort geben. Für mich ist das ein Paradoxon. Es gibt nicht das eine Land. Der Titel spielt bewusst mit der politischen Aufladung des Begriffs – gerade in rechten Kreisen. Stolz auf etwas zu sein, in das man zufällig hineingeboren wurde, ist für mich ein fragwürdiges Konzept. Der Titel war übrigens das Erste, was feststand. Ich wusste von Anfang an, dass das Buch so heißen wird.

Sie erzählen Ihre Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Hat sich durch das Schreiben Ihr Blick auf die Familie verändert?

Absolut. Ich dachte erst, ich schreibe einfach die Geschichte, wie ich sie kenne – ohne Überraschungen. Aber es wurde eine komplette Neudefinition unserer Familienidentität. Wir haben uns zusammengesetzt, Erzählungen ausgetauscht, alte Briefe gelesen, sogar Liebesbriefe. Es war ein Kennenlernen auf Augenhöhe, zwischen Erwachsenen – und auch eine Neujustierung des Gewesenen in unseren Köpfen. Wir sind auf Familiengeheimnisse gestoßen, auch auf politische Positionierungen, etwa zur Zeit Ceausescus. Für mich war das eine tiefgreifende Entdeckung meiner eigenen Identität.

Gab es dabei auch Momente, die Sie überrascht oder berührt haben?

Ja, die ganze emotionale Bandbreite – von humorvollen Kindheitserinnerungen bis zu den grausamen Erfahrungen meines Großvaters im Securitate-Gefängnis. Ich habe wirklich das ganze Gefühlskarussell einmal durchlebt.

Ihr Buch berührt viele aktuelle Themen: Flucht, Herkunft, Identität. Wie erleben Sie den öffentlichen Umgang damit – gerade heute?

Weltweit ist das momentan hochproblematisch. Was mir besonders Sorgen macht, ist der Rückzug ins Ich – auch durch soziale Medien. Sie suggerieren, man sei das Zentrum der Welt. Alles außerhalb dieses Horizonts kann man einfach ausblenden. Identität wird dadurch oft zu etwas, das sich nur noch um das eigene Ich dreht – ohne Impulse von außen. Sie entsteht nicht mehr im Austausch, sondern in der Abgrenzung. Das kann zu innerer Abschobung führen.

Was kann ein Buch wie Ihres – oder generell das Erzählen biografischer Geschichten – dem entgegensetzen?

Zwei Dinge: Erstens kann es die Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die außerhalb der eigenen Bubble liegen – gerade weil ich als öffentliche Person vielleicht andere erreiche. Zweitens hat es mich sehr berührt, dass ich von vielen Geflüchteten die Rückmeldung erhalten habe, sie hätten sich in dem Buch wiedergefunden – und es habe ihnen geholfen, mit ihren Familien über Dinge zu sprechen, die bisher unausgesprochen geblieben sind.

Am 9. September lesen Sie im STADEUM aus Vaterländer. Was erwartet das Publikum?

Ich habe einen großen erzählerischen Bogen gebaut, mit abgeschlossenen Geschichten, viel Lesung, viel persönlicher Erzählung. Und ich lade das Publikum auch zur Diskussion ein. Das waren bisher immer sehr intensive, berührende Abende – auch beim Signieren danach entstanden wunderbare Gespräche.

Was möchten Sie jungen Menschen mitgeben – insbesondere denen, die zur Lesung kommen?

Ich will der Jugend nichts vorschreiben – das wäre anmaßend. Aber vielleicht ist die schönste Botschaft: Gedanken brauchen Raum. Nicht alles passt in ein 15-Sekunden-TikTok-Video. Vaterländer ist kein simples Buch – es gibt Stellen, die man erstmal verarbeiten muss. Aber wer dran bleibt, nimmt etwas mit. Ich hoffe auf Neugier – auf eine Geschichte, die außerhalb des eigenen Horizonts liegt.

Und was bedeutet für Sie persönlich der Begriff Heimat?

Heimat war für mich nie ein Ort – sondern Menschen und Erfahrungen. Natürlich fühle ich etwas, wenn ich nach Rumänien zurückkehre, aber viele der Menschen, die Heimat bedeuteten, leben nicht mehr. Heimat ist also eher eine Person oder ein Moment – nicht unbedingt ein geografischer Punkt.

Wie reagieren die Menschen dort auf Sie – vor dem Hintergrund Ihrer Karriere und des Buches?

Bisher war ich nur privat dort, im Kreis von Familie und Freunden – das Buch hat dabei noch keine große Rolle gespielt. Und zurzeit ist Rumänien selbst politisch in Bewegung, etwa durch die annullierten Wahlen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt – dort wie überall auf der Welt.

Wie war es für Sie, diese Geschichte nicht zu spielen, sondern mit Ihrer eigenen Stimme zu erzählen?

Das war etwas ganz Neues. Als Schauspieler versuche ich, den Texten und Drehbüchern anderer gerecht zu werden. Dieses Mal war ich selbst der Autor – und musste mit mir selbst hart ins Gericht gehen. Jedes Wort will gut gewählt sein, schließlich muss ich auch in zehn Jahren noch dahinterstehen. Ich habe dabei noch einmal neu gelernt, wie bedeutungsvoll Sprache ist.

Und was möchten Sie den Menschen heute mitgeben – gerade in einer Zeit, in der viele sagen, sie dürften ihre Meinung nicht mehr frei äußern?

Genau da liegt ein Missverständnis. Vaterländer zeigt, wie es ist, wenn man seine Meinung wirklich nicht sagen darf – in einem System wie unter Ceausescu. Das kann zu Haft führen, sogar zum Tod. Ich wünsche mir, dass wir begreifen, wie kostbar unsere Demokratie ist – und dass wir sie unbedingt schützen müssen.

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht nur noch: Woran arbeiten Sie zurzeit?

Ich habe gerade drei große Filmprojekte abgeschlossen – unter anderem die zweite Staffel der Serie Oderbruch, die sehr erfolgreich war. Alles Weitere wird sich zeigen.

Vielen Dank, Herr Tambrea, für dieses aufrichtige und bewegende Gespräch. Es macht sehr neugierig auf die Lesung im STADEUM – und auf das Buch.